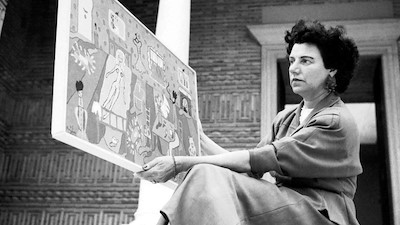

Peggy Guggenheim: Art Addict

Lisa Immordino Vreeland, USA, GB, Italie, 2015o

Libre et avant-gardiste, Peggy Guggenheim a traversé les bouleversements du XXème siècle aux côtés d’artistes qu’elle a fait connaître mondialement. Elle a notamment révélé le talent de Jackson Pollock, Alexander Calder ou encore Max Ernst. Des entretiens inédits de Peggy Guggenheim elle-même ainsi que des témoignages d’artistes et de critiques d’arts mettent en lumière la vocation et la vie tumultueuse de cette grande collectionneuse et icône de l’art moderne.

De cette forte femme qui osa affronter Duchamp, Dali, Giacometti, épousa Max Ernst l'infidèle, aima Pollock grâce à Mondrian, l'histoire retient le succès transatlantique entre New York et Venise, la puissance mirifique digne de sa dynastie new-yorkaise, l'exemple de son oncle, fort de son extraordinaire Solomon R. Guggenheim Museum dessiné par Frank Lloyd Wright sur Fifth Avenue.

Valérie DuponchelleEmaillé de divers témoignages (galeristes, artistes, historiens) et d'extraits d'une longue interview audio inédite (qu'elle accorda à la fin de sa vie à sa biographe), le documentaire rend parfaitement compte d'une existence bien remplie.

Jacques MoriceEin Leben als Jahrhundertbiografie: Um es begreifbar zu machen, redete die Dokumentarfilmerin Lisa Immordino Vreeland mit unzähligen Kunstsachverständigen. Vor allem aber grub sie verschwunden geglaubte Tonaufnahmen von Interviews mit Peggy Guggenheim aus. Man könnte dem Film vorhalten, dass darin auch viel Klatsch gestreut wird, doch hätte dies die Dampfplauderin Guggenheim vermutlich als Letzte gestört.

aseFluchthelferin der europäischen Kunst während des Kriegs und Hebamme für amerikanischen Nachkriegskünstler, unbeirrbare Sammlerin, unabhängige Frau und schillernde Mode-Ikone. Die Dokumentation von Lisa Immordino Vreeland über die berühmte Mäzenin ist so flirrend originell wie diese selbst und zeigt hinter der selbstbewussten Fassade auch Brüche und Unsicherheiten. Der Clou ist ein verschollen geglaubtes Tonband-Interview, auf dem Peggy selbst Bilanz zieht: Alt werden sei schrecklich, am meisten vermisse sie den Sex ...

Anke SterneborgDer Dokumentarfilm Peggy Guggenheim: Ein Leben für die Kunst von Lisa Immordino Vreeland zeichnet ein facettenreiches Bild der berühmten Kunst-Ikone: Ein Leben im kulturellen Umbruch des 20. Jahrhunderts, das von Affären und Beziehungen zu einigen der größten Künstler des letzten Jahrhunderts geprägt war. Ihre Leidenschaft ließ Peggy Guggenheim zu einer der einflussreichsten amerikanischen Kunstmäzeninnen, Sammlerinnen und Galeristinnen moderner Kunst werden.

Bisher verschwunden geglaubte Tonaufnahmen von Interviews mit Peggy Guggenheim bringen den sensiblen und temperamentvollen Charakter der schillernden Kunstfigur ans Licht. Ihre Erzählungen werden dabei von einem umfangreichen Foto- und Filmarchiv unterstrichen.

{}Galerie photoso