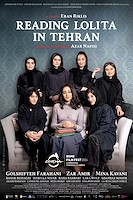

Reading Lolita in Tehran

Eran Riklis, Israël, Italie, 2024o

Téhéran, milieu des années 1990: alors que la police de la moralité effectue des descentes ciblées et que les fondamentalistes s'attaquent aux universités, Azar Nafisi, ancienne professeure de littérature, réunit secrètement six de ses étudiantes les plus engagées pour lire des classiques occidentaux interdits. Tout comme les héroïnes fictives de Nabokov, F. Scott Fitzgerald, Henry James ou Jane Austen, les femmes dans le salon de Nafisi osent rêver, espérer et aimer.

Parfois, on s'en voudrait de passer à côté d'un film, même médiocre, simplement parce qu’il montre, avec un effet d’immédiateté propre au cinéma, des faits en principe connus de chacun·e depuis longtemps. Il est ici question de l’oppression des femmes en Iran, à partir du témoignage de l’universitaire iranienne Azar Nafisi, exilée aux États-Unis, dans son récit autobiographique Lire Lolita à Téhéran, publié en 2003 et traduit en 32 langues. Comme le livre, le film s'ouvre sur le retour plein d’espoir de Nafisi et de son mari dans leur pays natal, après la chute du Shah en 1979. Très vite, l’héroïne se heurte à la désillusion: dans les universités de la République islamique, il n’est plus possible d’enseigner la littérature anglophone, désormais considérée comme une expression de la décadence occidentale. Par ailleurs, toute tentative de débat critique est étouffée par certains étudiants endossant le rôle de gardiens de la révolution. Nafisi se met alors à organiser chez elle des séminaires auxquels elle invite six étudiantes. Elles y discutent de Lolita, Gatsby le Magnifique et d'autres classiques envisagés comme des oasis de liberté intellectuelle. En comparaison avec le livre de Nafisi, ces discussions littéraires sont ici retransmises dans une forme très simplifiée. Le film pousse d’ailleurs un peu trop loin la vulgarisation: les œuvres abordées ne servent qu'à aligner des mots-clés, et les étudiantes de Nafisi livrent leurs interprétations des classiques avec un schématisme cousin de la rigidité idéologique de leurs opposants masculins. Autant dire que ces personnages n'acquièrent aucune profondeur véritable. En revanche, l'excellente Golshifteh Farahani (toujours aussi solaire) incarne une Nafisi empreinte d'expérience et de sagesse, touchante dans sa lutte intérieure face à la perspective d’un nouvel exil. Mais ce sont surtout les scènes consacrées à la terreur infligée aux femmes qui marquent le plus. Cette oppression est montrée comme une escalade totalitaire: on passe du contrôle à l’intimidation, puis à la torture psychologique et physique, jusqu’à ce que la peur s’enracine dans les esprits. Le film ne fait qu’esquisser ce règne permanent de la terreur, mais cela suffit largement. On sort du cinéma avec une envie irrépressible de se précipiter dans la librairie la plus proche. Question de principe

Andreas Furler